IPCC の第 6 次評価報告書の第 3 作業部会報告書「気候変動 2022:気候変動の緩和」が 2022年 4 月 4 日に公表されました。本報告書は気候変動に関する自然科学的根拠を取り扱う「第 1 作業部会報告書」、影響・適応・脆弱性に関する「第 2 作業部会報告書」に次ぐもの。これで 3 つの作業部会の報告書がすべて出そろい、秋にこれらをまとめた「統合報告書」が公表されることになります。これから何回かに分けて、この「第 3 作業部会報告書」の政策決定者向け要約(SPM)を読んでいこうと思います。SPM は 63 ページもあり、要約としてはとても長く、専門的でかなり難解、かつ網羅的に書かれているため、原文あるいはその日本語訳を読んでもなかなか内容が理解されないのではと危惧します。そこで、「できるだけ平易に解説を試みる」というのが本記事の主旨です。なお、IPCC と 3 つの作業部会、評価報告書についてはすでに解説しておりますので、そちらをご覧下さい。

SPM 全体の構成

SPM の全体構成ですが、つぎのように 5 つのパートに分けられています。

A:序と枠組み

B:最近の開発と現在のトレンド

C:地球温暖化抑制のためのシステム変革

D:緩和、適応、持続可能な開発の連携

E:対策の強化

A はこの報告書について説明したもの、B は現状の分析、C は地球温暖化抑制のために現行のシステムをどのように変革していくべきかという議論、D は緩和、適応、持続可能な開発の連携の重要性について、 E は対策の強化についての訴えです。では、さっそく B の「最近の開発と現在のトレンド」から読んでいきましょう。

GHG排出量トレンドの分析

本報告書は前回の第 5 次評価報告書以降の「2010 ~ 2019 年」を対象としており、まず、この期間における温室効果ガス(GHG)の排出傾向についての分析が記述されています。

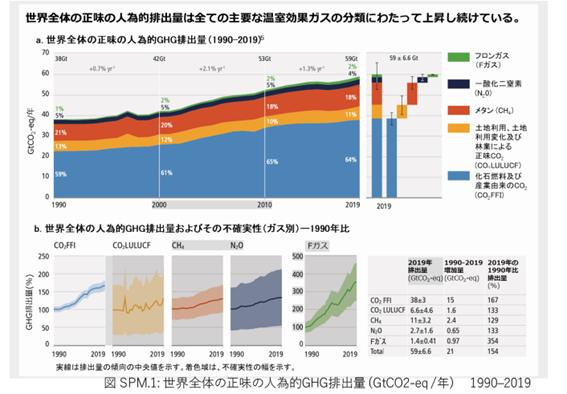

図 SPM-1 をみてみましょう。IPCC の報告書の図は多くの情報を盛り込もうと、いくつかのパートに分けられているため複雑です。図 SPM-1 もこの例で、a、b 2 つのパートからなります。a は 1990 年から 2019 年までの世界全体の「正味の」人為的 GHG 排出量を表したもので、ガス種別の構成割合が色分けして示されています。青色とオレンジが CO2 で、それぞれ化石燃料の燃焼と工業プロセスからの CO2(CO2-FFI、青色)と、土地利用、土地利用変化および林業からの正味の CO2(CO2-LULUCF、オレンジ)になります。さらに残りがメタン(赤)、一酸化二窒素(黒)、フロンガス(緑)に分けられています。図の右には 2019 年に絞って、不確実性の大きさが棒線で示されています。また、bはガス種別に排出量の推移を表したものになっています。ここで排出量の前に「正味の(net)」という形容詞がついていることに注意してください。これは排出される GHG 量から、植物などの吸収源の作用によって大気中から吸収される GHG 量を差し引いた値であることを示すものです。吸収源については「連載講座 海ーエネルギー・環境」の「第3章エネルギーの基礎 コラム3.2 2050年カーボンニュートラルに向けてなすべきこと」に書きましたので、そちらをご覧下さい。

おおざっぱに見るとGHG 排出量は右肩上がりを続けており、図にも書かれているように「世界全体の正味の人為的排出量は全ての主要な温室効果ガスの分類にわたって上昇し続けている」となるわけです。2019 年の GHG 排出量は CO2 以外の GHG を地球温暖化係数を用いてCO2に換算すると、 59±6.6 GtCO2-eq と過去最大であり、10 年間の年平均排出量でみても、2010 ~ 2019 年は 56±6.0 GtCO2-eq yr-1 と、2000 ~ 2009 年に比べて 9.1 GtCO2-eq yr-1 高くなっています。しかし細かく見ると、2010~2019 年のグラフの傾きは明らかに緩やかになっており(年平均の増加率は 2000~2009 年の 2.1 % yr-1 から 2010 ~ 2019 年の 1.3 % yr-1 に鈍化)、2014 ~ 2016 年にかけては排出量の増加が停滞しています。この停滞はまず CO2-FFI で見られ、総 GHG量 では減少さえしています。さて、これは何に基づくものでしょうか? その理由について SPM でははっきり書かれていません。そこで報告書の第 2 章(2-21 の 13~19 行)を見ると、これが主に「石炭燃焼による排出量の減少」によってもたらされたものとあります。

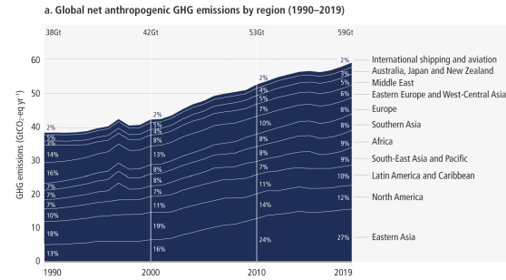

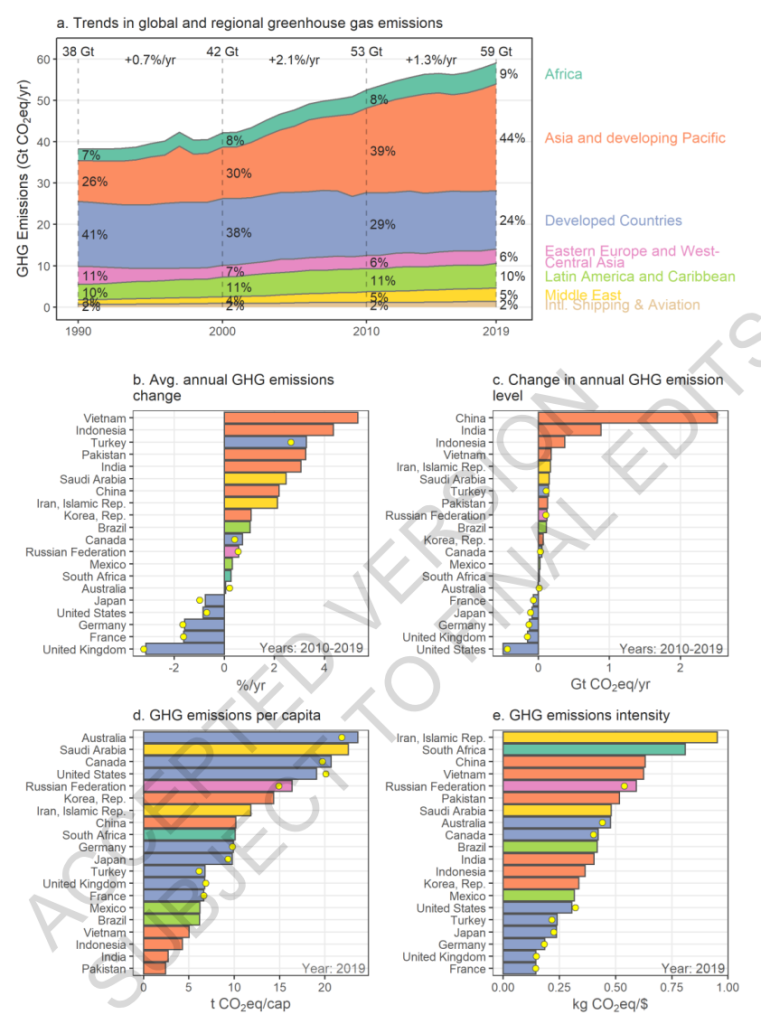

つぎに地域別の排出量トレンドを見てみましょう。下記の図 SPM-2 の a がそれ該当するのですが、これが極めて分かりにくい! 実は報告書の第 2 章にずっと分かりやすい図(図 2.9)があり、どうしてこれを採用しなかったのかと思うのですが、すでに述べた AR5 事件を受けての配慮か、あえて分かりにくい図を載せています。図 2.9 では国が「先進国」「アジアと発展途上太平洋地域」などと、より実態が分かる形で分類されていますし、さらに実名入りで「国別の年間排出量変化」「年間排出量レベルの変化」「一人当たり排出量」「GDP 当たりの排出量」がグラフ化されています。そこで、この図 2.9 を使って説明しましょう。

まず地域別排出量の推移を示す図 2.9 の a ですが、「先進国」が青色の部分です。この値は年を追うにつれて減少しています。一方、オレンジ色の「アジアと発展途上太平洋地域」の排出量が「先進国」の排出量の減少ペースを上回る勢いで増加し、世界全体の総排出量を押し上げていることが分かります。「先進国」の排出量が世界全体の総排出量中に占める割合は 1990 年は 41 % でしたが、2019 年には 24 % まで低下し、逆に「アジアと発展途上太平洋地域」の 2019 年のシェアは 44 % まで増加しました。

さて、ここで 2010 ~ 2019 年にかけての世界の GHG 排出量の増加が鈍化したという話に戻ります。図 2.9a をみると、この現象が「アジアと発展途上太平洋地域」で起きていることが分かります。「アジアと発展途上太平洋地域」に属するのは、図2.9 c のオレンジの棒の国名で明らかなように、主に中国とインド、つづいてインドネシア、ベトナムなどの国々です。そして、報告書の第 2 章には、「2010 年から 2019 年にかけての世界の GHG 排出量の鈍化は、それまでの 10 年間と比較して、主に中国における GHG 排出量の大幅な減少が引き金となったものである」と記されています。では中国で何があったのか? ちょっと脱線してその事情について見ておきたいと思います。

中国のエネルギー事情

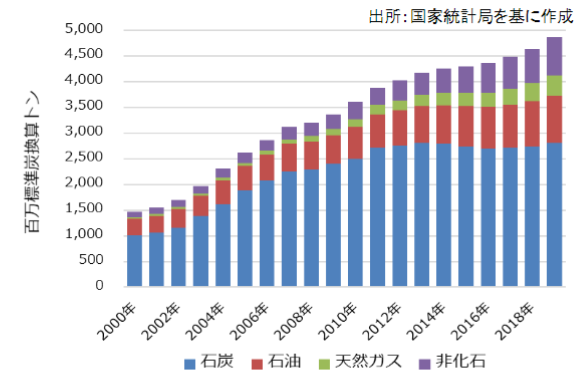

(出典:JOGMEC「中国の第14次5カ年計画期における石炭及び関連産業の動向及びアジアの石炭市場に及ぼす影響等調査(令和3年9月)

上の図は 2000 ~ 2019 年までの中国における一次エネルギー消費量の推移を表したものです。どうですか? 図 SPM-1 と似ていますね。そう、中国の排出量は世界全体の排出トレンドに影響を及ぼすほど大きいのです。それまで増大を続けていた中国の「石炭の使用量」(青色)は 2014 年を境に減少に転じ、2016 年以降も抑制されていることが分かります。一次エネルギー消費量全体も 2014 年から抑えられていますが、こちらは 2017 年以降は増加に転じ、石炭の代わりに石油、天然ガス、非化石エネルギーが増加しています。

中国では、2014 年にエネルギー需給構造改革の推進を目指す「エネルギー革命」が提唱され、これを受けた「第 13 次 5 カ年計画(2016 – 2020 年)」が実施されます。ここでの目標は、エネルギー消費量の平均伸び率を 3 %以下に抑制、エネルギー消費に占める石炭比率を 58 %以下に抑制、エネルギー消費に占める非化石燃料比率を 15 %に、単位 GDP 当たりのエネルギー消費を 2015 年比で 15 %低減するというものです。この政策転換のきっかけが、2015 年に COP で合意された「パリ協定」なのは間違いありません。世界全体が参加する枠組みであるパリ協定は確かに効果があります。

しかし、最近はこの動きに変化が見られます。つぎは 2022 年 1 月 7 日の JETRO の記事です。「ゼロコロナ戦略の下で、中国は堅調な生産活動により輸出を大幅に伸ばしている。これに伴い、中国国内の石炭を中心とするエネルギー需要は拡大し、2021年秋に発生した電力不足の一因になったといわれている。電力不足への対応に向け、中国政府は、主力の石炭火力発電所の稼働率向上の一環で、石炭の増産を推進」。このように石炭が復活。さらにこのあとウクライナ戦争が勃発し、世界のエネルギー事情は大きな変化の時期を迎えています。

一人当たり排出量・GDP当たりの排出量の観点

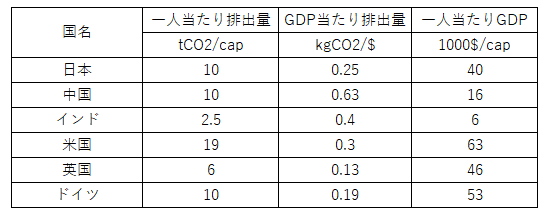

さて、図 2.9 に戻って、dと e の 2 つのグラフを見てみましょう。「一人当たり排出量」と「GDP 当たり排出量」のグラフです。ただし、事情を理解するにはこれだけでは不足しています。「一人当たり GDP 」の値が必要なのです。これは「一人当たり排出量」を「GDP 当たり排出量」で割れば出てきます。この話に関しては、連載講座「海ーエネルギーと環境」の「第2章海洋と気候変動 2.8 排出抑制のために」をご覧下さい。主な国について図 2.9 d,e から大雑把に数値を読み取り、「一人当たり GDP」を計算したのが下の表です。

日本と中国は「一人当たり排出量」は同じですが、日本は「一人当たり GDP」が中国の 2.5 倍あるため、「GDP 当たり排出量」が 1/2.5 になるのです。「一人当たり GDP」は豊かさの尺度です。人は豊かな生活を求めますし、誰もがよりよい生活を求める権利があるはずです。低所得国は豊かになるために、当然、所得を増やそうと努力するのです。すでに見たように中国等、途上国の排出量を減らしていくことが将来の気候変動を抑制する大きなポイントであることは間違いありません。しかし、一人当たりの排出量を見て下さい。米国は中国の 2 倍もあるのです。これは不公平だと中国の人は言うでしょう。米国は 「GDP 当たりの排出量」が中国の半分だと威張ってはいけません。GDP が大きい分もっと排出量を下げなければならないのです。

気候正義について

最近、「気候正義」(Climate Justice)という言葉がいろいろなところで出てくるようになりました。日本語で「正義」といえば、「正しいすじみち。人がふみ行うべき正しい道。(広辞苑第三版)」なのですが、英語の “justice” を例えば Cambridge dictionary で引くと、「人を裁き、罰する国の法体系」「裁判所の裁判官」などの意味の他に、” fairness in the way people are dealt with “(公平に対応すること)という意味があります。IPCC 第 6 次評価報告 WG3 報告書の Glossary では次の様に説明しています。

Justice

Justice is concerned with ensuring that people get what is due to them, setting out the moral or legal principles of fairness and equity in the way people are treated, often based on the ethics and values of society.(正義とは、人々が自分に与えられるべきものを得ることを保証することであり、しばしば社会の倫理と価値観に基いて、人が扱われる方法における公平さ(fainess と equity)について道徳的または法的な原則を示すものである。筆者訳)

Climate justice

Justice that links development and human rights to achieve a human-centred approach to addressing climate change, safeguarding the rights of the most vulnerable people and sharing the burdens and benefits of climate change and its impacts equitably and fairly (MRFCJ 2018).(正義は気候変動に対処するための人間を中心としたアプローチを実現するために開発と人権を結びつけるものであり、それによって最も脆弱な人々の権利が保護され、気候変動とその影響の負担と利益が公平に(equitably と fairly)共有される(MRFCJ 2018)筆者訳)。

ここにでてくる “fairness”は「えこひいきや差別なしに、一人ひとりが同等の機会とともに、同等の価値を持つと見なすように、偏りなく(impartial)かつ公正に(just)処遇すること」で、また “equity”は「公平(fair)かつ偏りのない(impartial)原則であり、気候変動の影響と対応(費用と便益を含む)が、社会内で、あるいは社会によって、多かれ少なかれ平等なやり方で(in equal ways)分配されることを理解するための基礎となるものである。多くの場合、平等(equality)、公平(fairness)、公正・正義(justice)の考え方と一致し、社会、世代、性別にまたがる気候の影響や政策に対する責任や分配の公平性(equity)に関して、意思決定のプロセスに誰が参加しコントロールするかという意味において適用される。」となっています。なんだかわからなくなってきましたね。

英語の使い分けとしては、いろいろ調べてみるとつぎのようになっているようです。

- fair:扱いや制度などが「公平である」ことを意味する形容詞。fairness は fair の名詞形なので、このニュアンスを引き継ぐ。

- just:「ちょうどうよい」ことを表す形容詞で、裁判で「ちょうどよい」レベルで判決が下される、つまり「道徳的に正しい」、つまり「社会の善悪の規範に合っている」というニュアンスがある。justice は just の名詞形なので、このニュアンスを引き継ぎ、「正義」「公正」となる。

- impartial:偏りがなく中立的な立場にあることを表す。

- equality:平等。個人の違いは視野に入れず、すべての人に同じものを与えること。

- equity:公平。個人の違いを視野に入れて、目的を達成するために(結果が等しくなるように)適切なものをそれぞれ与えること。

また、日本語訳では「公平」と「公正」が出てきて、人によって使い方ががいろいろです。広辞苑(第三版)では、「公平」は「かたよらず、えこひいきのないこと」ですので “equity”、「公正」は「①公平で邪曲のないこと、②明白で正しいこと」となっているので、”justice” の訳として適切かと考え、上の訳ではそのようにしています。つまり、「気候正義」とは気候変動の影響に関する責任と出費等に関する分配を「社会規範」の面から適正に行うべきことであり、その実施に際しては、個々の違いを視野に入れて、目的を達成するために(結果が等しくなるように)「公平(equity)」に行うことが基礎となるわけです。

では、IPCC の報告書に戻って、現状はどうなっているのかについて見ていきましょう。

気候正義の観点から現状を見る

図 2.9d の「一人当たり排出量」ですが、国によってずいぶんと開きがあります。SPM の B3.1 には「世界の一人当たり人為的 GHG の正味排出量の平均値は 7.7 ~ 7.8 tCO2-eq に増加しているが、地域によって 2.6 ~ 19 tCO2-eq まで幅がある。」とあります。なんと 7 倍の開きがあるのです。「一人当たり排出量」は、経済発展の度合いを表す「一人当たり GDP」と排出削減の度合いを表す「GDP 当たり排出量」の積ですから、両者の影響を受けますが、途上国の値が小さいのは経済発展が進んでおらず、生活レベルが低いことによります。SPM の B.3.3 には「2019 年には、世界の人口の…(中略)… 41 % は (一人当たり排出量が) 3 tCO2-eq 未満の国に住んでいる。これらの低排出国の人口のかなりの割合が、近代的なエネルギーサービスへのアクセスを欠いている。」とあります。そして、これらの低排出国すなわち経済発展が遅れた国々こそ、気候変動の影響に対してはるかに脆弱な国々なのです。先進国が GHG を排出して地球温暖化を引き起こし、そのせいで気候変動に脆弱な途上国が被害を受ける。これはまさに「正義」に反した状況といえるでしょう。

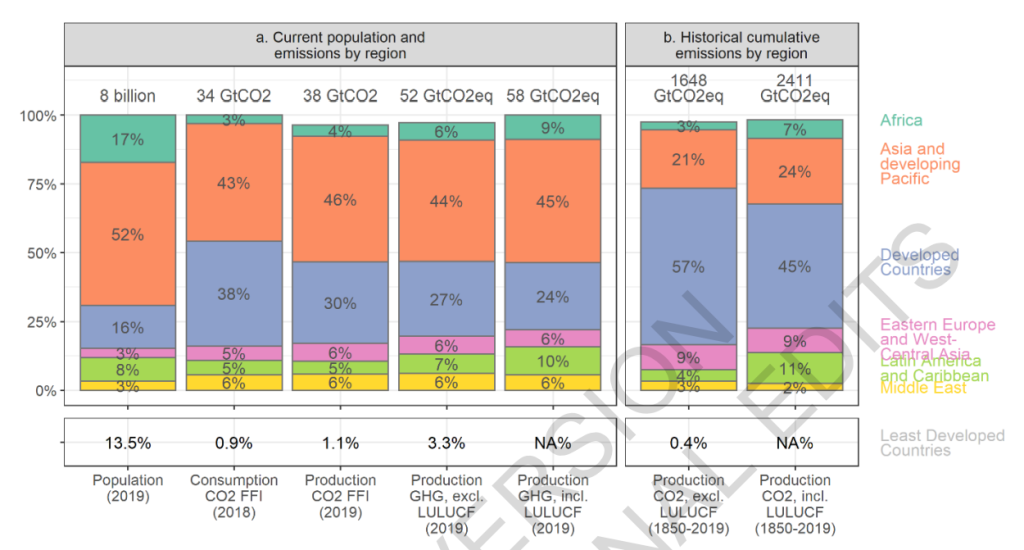

つぎに現状を総排出量で見てきましょう。第 2 章の図 2.10 です。いちばん左の棒グラフが人口です。青が先進国で、地球の人口の 16 %。人口が最も多いのオレンジの「アジアと発展途上太平洋地域」はなんと 52 % も占めており、つぎがアフリカの 17 % となります。では、排出量はどうかというと、左から 2 つ目の消費レベルの CO2 をみると、人口の少ない「先進国」が人口の最も多い「アジアと発展途上太平洋地域」と並んで、ともに約 4 割を排出しているという構図になります。人口が 2 番目に多いアフリカのはなんと 3 % しかありません。左から 3 つ目が、生産レベルで見た CO2 ですが、これだと先進国の割合が 30 % に減っています。いまや様々な商品の生産国は途上国に移っています。生産レベルで国毎の排出量を見るのではなく、消費レベルでみるべきという議論があります。4 つ目と 5 つ目はそれぞれ土地利用変化を除外した場合と含めた場合の生産レベルの GHG ですが、生産レベルの CO2 と傾向は同じです。もうひとつ、右側の b を見てみましょう。これはこれまでの累積排出量のグラフです。左から土地利用変化を含まないCO2、土地利用変化を含むCO2です。どうですか? 圧倒的に先進国の寄与が大きくなりました。さきほど述べた「先進国が GHG を排出して地球温暖化を引き起こし」を裏付けるデータです。

さきほど紹介したSPM の B.3.3 の後半には以下の文章があります。 「持続可能な開発目標の達成という観点から、これらの地域で極度の貧困、エネルギー貧困を撲滅し、すべての人にまともな生活水準を提供することは、近い将来、世界の排出量を大幅に増加させることなく達成可能である。(確信度が高い)」すべての人にまともな生活水準を提供することが、排出量を大幅に増大させることなく可能だというのです。それも「確信度が高い」です。では、どうすれば達成可能なのか? これについては本解説の後の方で見ていこうと思います。

部門別のGHG排出量

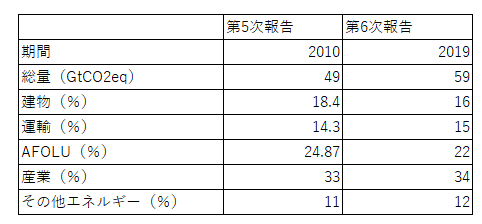

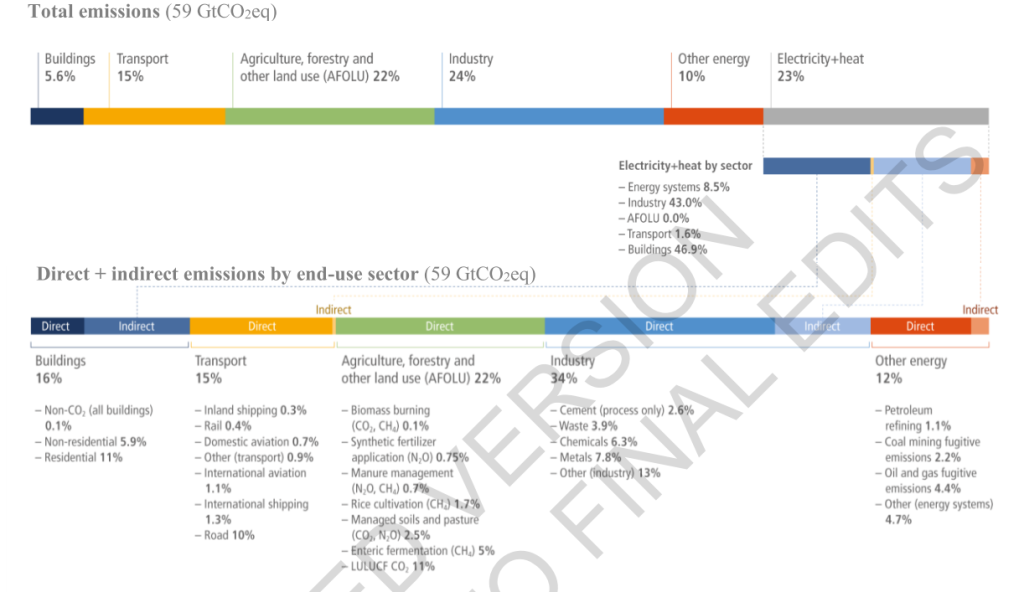

本項の最後に、部門別の GHG 排出量についてまとめておこうと思います。SPM の B2 のところです。実はこれについての説明図が SPM にありません。技術要約(TS)の図 TS-6 がそれに当たりますが、第 5 次報告ではパイチャートで分かりやすかったものが、今回は棒グラフになってしまっています。

これについての記述が SPM B2.1 です。「2019 年における、正味の人為的 GHG 排出量の約 34 % [20 GtCO2-eq]がエネルギー供給部門からで、24 %[14 GtCO2-eq]が産業部門から、22 % [13 GtCO2-eq]が農林業及びその他の土地利用(AFOLU)から、15 % [8.7 GtCO2-eq]が輸送部門から、6 %[3.3 GtCO2-eq]が建築部門からもたらされた。 電気や熱の生産に伴う排出を、最終的にエネルギーを利用する部門に帰属させると、これらの間接排出の 90 % が産業部門と建築部門に割り当てられ、相対的な GHG 排出量のシェアはそれぞれ 24 % から 34 %、6 % から 16 % に増加する。電気と熱生産からの排出量の再配分後は、エネルギー供給部門は正味の世界の人為的 GHG 排出量の 12 % になる。(確信度が高い)。」電気や熱などのエネルギーは別の部門で使用されるので、それを使用先に分配して表したのが下の図ですね。この部門別排出量を第 5 次報告書と比較したのが下の表です。ざっと見て、第 6 次報告と第 5 次報告では構成比に大きな違いはありません。それなりに進歩はあるのでしょうが、特に大きな変化は見当たりません。これが現状です。